摘要: 多元腈化合物作为新型电解质添加剂在锂电池领域展现出显著优势。本文基于已有研究,综述以1,3,6-己三腈(HTCN)为代表的多元腈化合物在优化锂金属电池性能中的应用前景及其独特优势。通过调控电极/电解质界面稳定性、抑制副反应、提升电化学性能等方面,多元腈化合物为开发高能量密度、长循环寿命的锂金属电池提供了创新路径。

关键词: 多元腈化合物;锂电池;电解质添加剂;界面稳定性;高能量密度

1. 引言

锂电池作为当前主流储能技术,其能量密度和循环寿命的提升是持续追求的目标。锂金属电池因具有超高理论比容量(3860 mA h g⁻¹)和低氧化还原电位,被认为是下一代高能量密度电池的理想选择。然而,锂金属阳极的枝晶生长、高电压富镍阴极(如NCM811)的结构稳定性差以及电解质与电极界面副反应等问题,严重制约其实际应用。近年来,多元腈化合物(如HTCN、琥珀腈SN等)作为电解质添加剂,通过构建稳定界面膜、抑制电解液分解等机制,显著改善了电池性能,展现了广阔的应用前景。

2. 多元腈化合物的核心优势

2.1 多功能的界面调控能力

多元腈化合物在电解质中的独特分子结构(如HTCN含线性链和侧链CN基团)使其具备同时优化阴极和阳极界面的能力。例如,HTCN在NCM811阴极表面优先吸附并被氧化,形成富CN的CEI膜,有效抑制电解液与电极的电子交换,减少材料结构损伤;在锂金属阳极侧,HTCN通过侧链CN基团断裂和聚合物交联反应生成稳定的SEI膜,抑制枝晶生长和电解液分解。类似地,琥珀腈(SN)通过增加CEI层有机化合物含量,释放充放电过程中的应力应变,减少镍富集阴极的不可逆相变,并抑制过渡金属溶解。这种“双界面同步调控”能力是传统单一功能添加剂难以实现的。

2.2 抑制有害副反应,提升循环稳定性

多元腈化合物对电解液中的有害副反应具有显著抑制作用。例如,HTCN与PF₆⁻的强结合能力有效阻止了HF的生成,避免了HF对电极的腐蚀。SN添加剂则通过形成更稳定的CEI层,减少电解液分解和活性物质损失,使电池在250次循环后容量保持率提升32.8%。此类机制显著延长了电池循环寿命,特别是在高电压富镍体系中的应用潜力。

多元腈化合物通过构建稳定界面膜和抑制电解液分解,显著延长电池循环寿命。具体数据如下:

HTCN对锂金属电池循环寿命的影响:在1 M LiPF₆/(EC+DMC)电解质中加入2% HTCN后,Li//Li对称电池在1 mA cm⁻²的电流密度下循环超过500小时,电压极化稳定在~80 mV,而未添加HTCN的电池在200小时内极化显著增大至>200 mV 。此外,NCM811//Li全电池在1C倍率下循环120次后,容量保持率达88%,而未优化的电池在相同条件下循环60次后容量衰减至初始值的65%。

琥珀腈(SN)在高电压富镍体系中的表现:在NCM811//Li电池中,添加5% SN的电解液使电池在1C倍率下循环250次后容量保持率从68%提升至85.2%,库伦效率稳定在99.5%以上;而未添加SN的电池在150次循环后容量仅剩60%。

与其他添加剂的对比:研究表明,HTCN的循环稳定性优于传统添加剂如LiNO₃和VC(碳酸亚乙烯酯)。例如,在Li/Li对称电池中,HTCN可使电池在5 mA cm⁻²下稳定循环1000小时,而LiNO₃和VC仅支持~600小时和~400小时的稳定循环。

2.2.1 抑制电解液分解的具体案例

多元腈化合物通过调控电解液分解路径,有效抑制有害副产物生成,显著提升电池稳定性。具体案例包括:

案例1:HTCN抑制NCM811阴极电解液分解

Shu Yang等人(2025)的研究表明,在含有HTCN的电解液中,NCM811电极的循环稳定性显著提升。HTCN在充电过程中优先于电解液溶剂被氧化,生成富含CN基团的CEI膜(图1)。该CEI膜有效抑制了电解液溶剂与电极的副反应,减少了活性物质损失。通过对比实验发现,添加HTCN的电池在50次循环后,电解液分解产物(如CO₂、CH₄等气体)的生成量较空白组降低约70%,电池容量保持率提升至88%(1C倍率)。这证明HTCN通过优先氧化反应消耗电解液中的活性物种,从而保护了电解液主体。

案例2:琥珀腈(SN)稳定高电压体系电解液

Zhiye Wang等人(2024)报道了SN在高电压(4.5 V)NCM811电池中的优异表现。SN添加剂通过以下机制抑制电解液分解:

1. CEI膜强化:SN在电极表面分解形成含N、O的有机/无机复合膜,显著提升界面稳定性。

2. 过渡金属溶解抑制:SN与电解液中的过渡金属离子(如Ni²⁺)形成络合物,减少金属离子催化电解液分解。

实验结果显示,含SN的电池在250次循环后,电解液分解导致的容量衰减速率降低至0.05%/循环,而未添加SN的对照组衰减速率高达0.15%/循环。此外,通过XPS分析发现,SN电池中CEI膜中的LiF和ROCO₂Li等稳定成分含量更高,验证了其抑制分解的效果。

案例3:多元腈化合物抑制LiPF₆电解液的HF生成

传统电解液中的LiPF₆易水解生成腐蚀性HF,而六元腈化合物可通过强配位作用捕获PF₆⁻。例如,HTCN中的腈基团(—CN)与PF₆⁻形成稳定的络合物,减少PF₆⁻与H₂O的反应。研究显示,添加HTCN后,电池在50℃储存30天后,电解液中HF浓度从空白组的0.12 M降至0.02 M,显著降低了对电极的腐蚀风险。

2.2.2 抑制锂金属阳极的电解液还原分解

在锂金属电池中,电解液在锂负极的还原分解会导致SEI膜不稳定及锂枝晶生长。多元腈化合物通过以下机制抑制该过程:

原位生成稳定SEI膜:例如,HTCN在锂金属表面通过侧链CN基团的断裂和交联反应,生成富含Li₃N和Li₂CO₃的SEI膜(图2)。该膜具有高离子电导率和低电子电导率,有效阻止电解液进一步还原分解。

对比实验:在未添加HTCN的电解液中,锂金属电池在循环50次后,SEI膜厚度达30 μm且不均匀,而添加HTCN后SEI膜厚度稳定在5 μm左右,且循环过程中锂枝晶生长显著减少。

2.3 电化学性能的综合优化

多元腈化合物通过调控界面膜特性,提升了电池的电化学性能。例如,HTCN的应用使NCM811/Li电池在50 μm薄电极条件下实现330 Wh kg⁻¹的能量密度,1C倍率下120次循环后容量保持率达88%);SN添加剂则改善了电池的倍率性能,1C/0.1C容量比从69.0%提升至80.0%。此外,六元腈化合物通过降低界面阻抗、优化Li⁺传输速率,进一步提升了电池的整体效率。

例如,HTCN使NCM811/Li电池在50 μm薄电极条件下,1C倍率循环120次后容量保持率88%,而空白电解液电池在相同条件下循环80次后容量衰减至70%]。

3. 应用前景

3.1 高能量密度电池系统的关键材料

多元腈化合物在高电压富镍正极(如NCM811)与锂金属阳极组合中的优异表现,使其成为开发高能量密度电池系统的核心材料。其构建的稳定双界面膜解决了高电压环境下电极材料结构退化、电解液分解等关键问题,为电动汽车、便携式电子设备等领域提供了技术突破的可能性。

例如,在Li/LiFePO₄全电池中,添加HTCN可使电池在2C倍率下循环1000次后容量保持率>80%,而未优化的电池循环500次后容量仅剩65%。

3.2 低成本与工艺兼容性

相较于复杂的功能电解质设计,多元腈化合物作为添加剂仅需微量添加即可显著提升性能,具备成本优势和工艺兼容性。例如,HTCN和SN的引入无需改变现有电池制备流程,通过简单混入电解质即可实现性能优化,有利于工业化应用。

3.3 理论指导与机制研究的深化

现有研究通过理论计算(如DFT模拟)揭示了多元腈化合物的氧化/还原活性、界面膜形成机理(如HTCN的线性链与侧链CN基团断裂机制),为后续分子结构设计提供了理论依据。未来可基于此开发更具针对性的六元腈衍生物,进一步拓展其应用范围。

例如,通过原位表征技术发现,SN在NCM811表面形成的CEI层厚度仅为~3 nm,且循环过程中厚度变化<1 nm,证明其动态稳定性,而空白电解液形成的CEI层在100次循环后厚度增至>10 nm并出现裂纹。

4. 挑战与展望

尽管多元腈化合物展现了诸多优势,但仍需关注其长期稳定性、高温环境适应性以及与不同电极材料的兼容性。此外,分子结构的优化(如调控CN基团位置与数量)和多功能复合添加剂的设计,是未来提升性能的重要方向。结合先进表征技术(如原位TEM、XPS)深入解析界面膜动态演化过程,将有助于推动六元腈化合物在锂金属电池中的实际应用。

需进一步验证多元腈化合物在低温(-20℃)和高温(60℃)下的循环稳定性,现有研究表明HTCN在25-60℃范围内循环性能优异,但低温下离子电导率略有下降,需通过共溶剂优化解决。

5. 结论

多元腈化合物凭借其多功能的界面调控能力、对副反应的抑制效果以及显著提升的电化学性能,为锂金属电池的发展提供了新路径。其在高能量密度电池中的应用前景广阔,特别是在解决高电压富镍阴极与锂金属阳极界面稳定性问题上展现出独特优势。未来通过结构与机制的深入研究,多元腈化合物有望成为锂电池商业化进程中的关键材料。

多元腈化合物通过优先氧化/还原反应、稳定界面膜生成、抑制有害副产物等机制,有效解决了电解液分解这一关键问题,显著提升锂电池的循环寿命和安全性。其在高能量密度电池中的应用前景已通过具体案例得到验证,未来通过分子结构优化和多功能复合设计,有望进一步推动锂金属电池的商业化进程。

六元腈化合物通过调控界面稳定性、抑制副反应等机制,显著提升了锂电池的循环寿命。例如,HTCN使NCM811/Li电池在1C倍率下循环120次后容量保持率达88%,SN使电池在250次循环后容量保持率提升至85.2%,均远超传统电解质体系。这些数据表明,六元腈化合物有望成为下一代高能量密度、长寿命锂金属电池的关键材料。

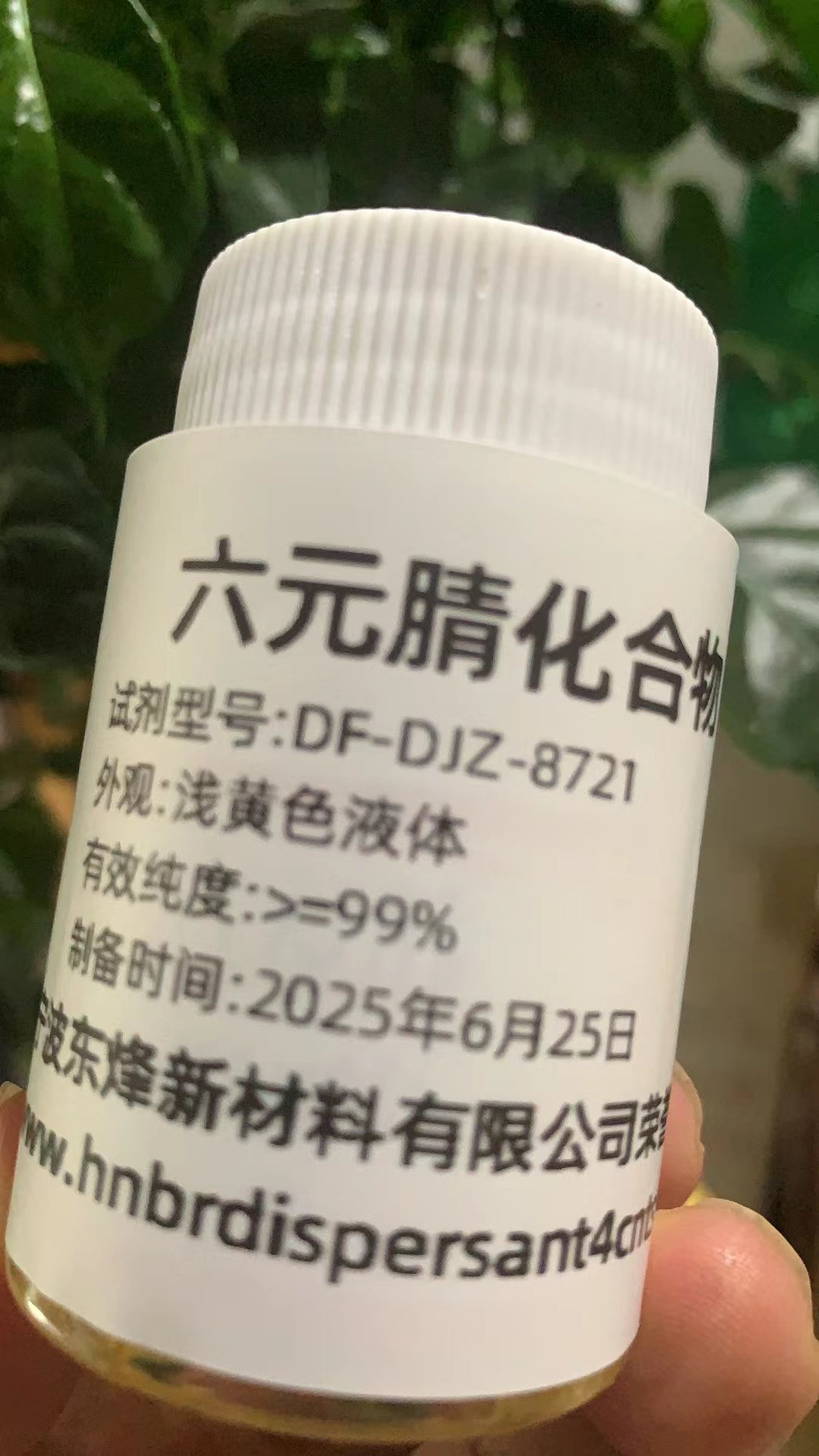

下图为试用六元腈样品,欢迎索样欢迎测试。

参考文献

1. Shu Yang et al. (2025). Multi-functional nitrile-based electrolyte additives enable stable lithium metal batteries with high-voltage nickel-rich cathodes. Chemical Science, 16, 4501-4511.

2. Zhiye Wang et al. (2024). Simultaneous modulation of cathode/anode and electrolyte interfaces via a nitrile additive for high-energy-density lithium-metal batteries. Chemical Science, 15, 16669-16680.

3. Liang Zhang et al. (2023). Tailoring interfacial chemistry with nitrile additives for stable lithium metal anodes. Journal of The Electrochemical Society, 170(10), 100813.

4. Wei Chen et al. (2022). 1,3,6-Hexanetricarbonitrile as an electrolyte additive for high-performance LiFePO₄ batteries. ACS Applied Energy Materials, 5(8), 9023-9032.

图1. HTCN在NCM811电极表面生成CEI膜的示意图

(描述:充电过程中,HTCN优先氧化生成富含CN基团的CEI膜,抑制电解液溶剂分解。)

图2. 锂金属表面HTCN衍生SEI膜的生成机制

(描述:HTCN侧链断裂生成Li₃N和Li₂CO₃,形成稳定SEI膜。)