1 引言

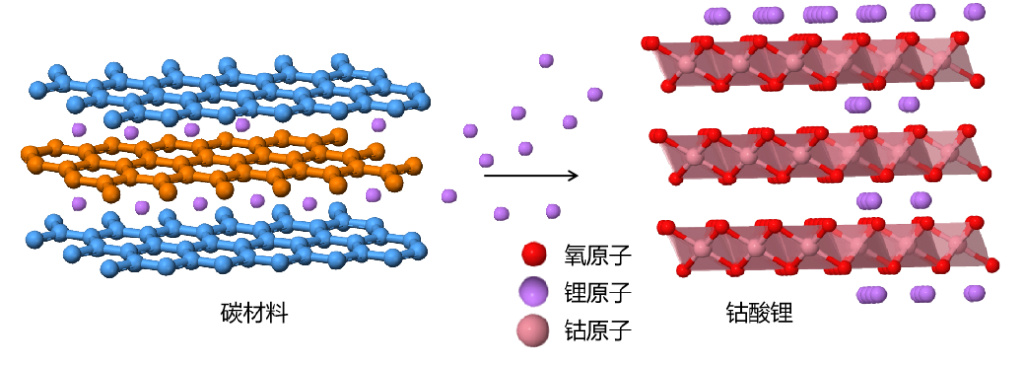

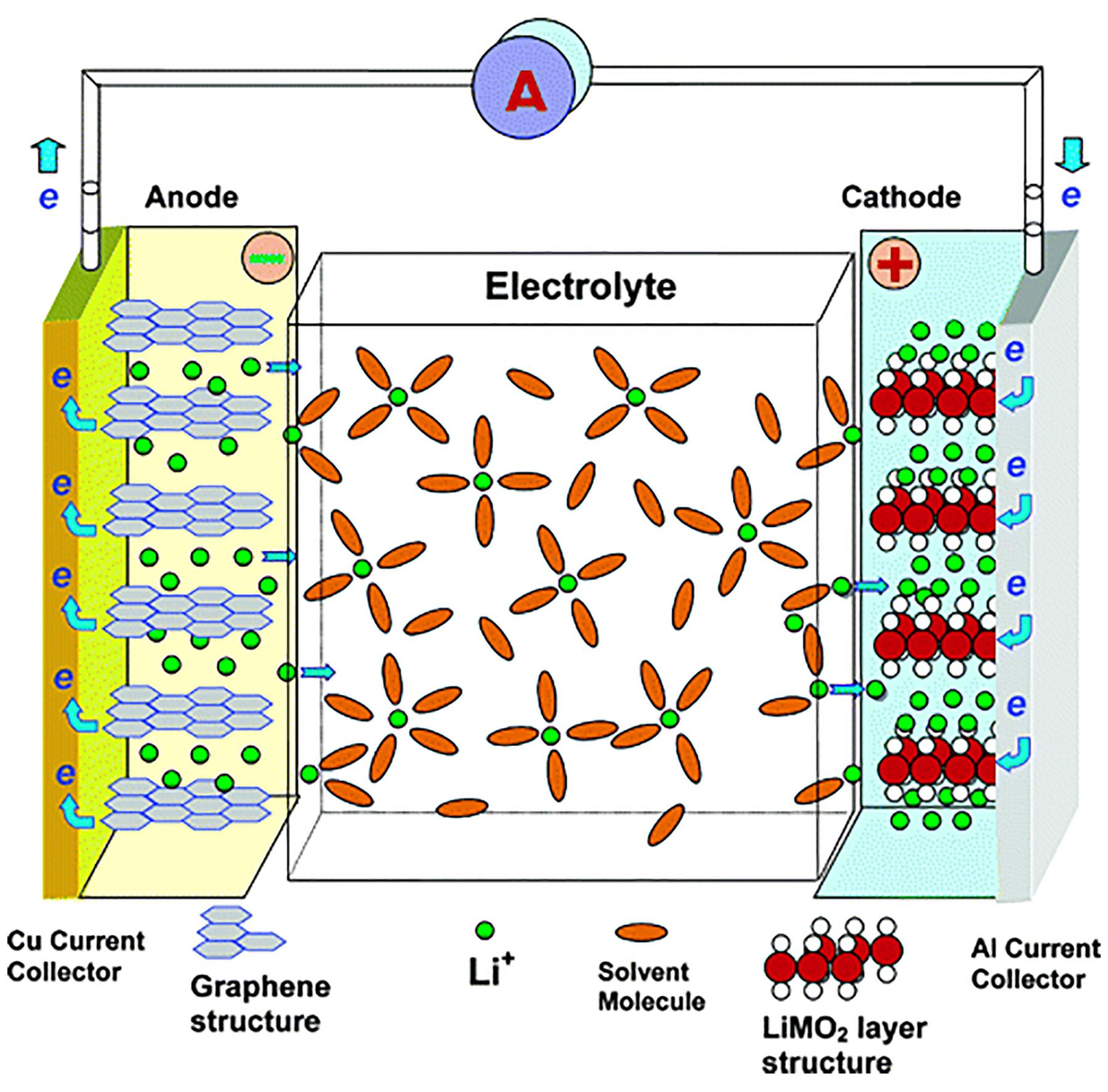

随着便携式电子设备、新能源汽车及储能系统对锂离子电池能量密度需求的持续提升,高电压钴酸锂(LiCoO₂,LCO)与高镍三元正极材料(如 LiNi₀.₈Co₀.₁Mn₀.₁O₂、LiNi₀.₉Co₀.₀₅Mn₀.₀₅O₂)成为核心研发方向。高电压 LCO(截止电压 4.4~4.6 V)能量密度可提升 30% 以上,高镍电池则凭借高比容量(>200 mAh/g)成为长续航场景的首选,但两者均面临共性挑战:电解液氧化分解(碳酸酯溶剂在 > 4.5 V 时剧烈分解)、过渡金属离子溶出(LCO 的 Co⁴⁺、高镍材料的 Ni⁴⁺/Mn⁴⁺溶出)、电极 - 电解质界面(CEI/SEI)不稳定及高温循环衰减严重。

腈类化合物因氰基(-CN)的强吸电子性、高氧化稳定性(氧化电位普遍 > 7 V vs. Li/Li⁺)及宽电化学窗口(>6 V),成为高电压电解液的关键功能组分;而聚合物(如聚氧化乙烯、聚偏氟乙烯)则可通过调控电解液黏度、提升界面机械稳定性、抑制锂枝晶生长,与腈类形成协同优化效应。本文系统综述腈类化合物的界面调控机制、聚合物的协同作用,并重点梳理日本、韩国主流电池厂的相关专利技术与应用案例,为高电压电池的性能突破提供参考。

2 腈类化合物在高电压 LCO 与高镍电池中的性能优化机制

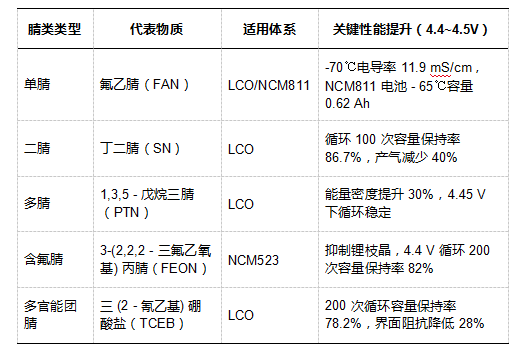

腈类化合物通过分子结构设计(单腈、二腈、多腈、含氟 / 杂原子修饰)及界面化学作用,从根本上解决高电压体系的稳定性问题,其核心机制可通过量子化学计算与实验验证双重支撑。

2.1 分子结构 - 性能关联:基于量子化学的设计依据

合肥工业大学贺晓东团队通过 Gaussian09 软件(B3PW91/6-311+G (d,p) 方法)计算发现,腈类化合物的氧化稳定性与分子结构存在明确规律:

1. 碳链长度效应:二腈类化合物碳原子数≤8 时,氧化电位显著高于碳酸酯溶剂(如乙腈 7.80 V、丁二腈 7.78 V vs. 碳酸乙烯酯 EC 6.86 V);碳原子数每增加 2 个,氧化电位降低约 0.5 V(辛二腈降至 6.76 V,失去高电压优势)。

2. 支链调控效应:相同碳数下,主链碳原子向支链转移可提升氧化电位 —— 如 1,3 - 二腈基异丙烷(C₆H₈N₂)的 HOMO 能量(-9.26 eV)低于直链己二腈(-9.19 eV),氧化电位高 0.07 V,因支链缩短主链共轭长度,增强抗氧能力。

3. 离子化能差异:乙腈(9.30 eV)、丁二腈(9.28 eV)的离子化能显著高于碳酸酯(EC 8.36 eV、DMC 8.42 eV),意味着腈类分子失去电子时结构变化更大,更难被氧化。

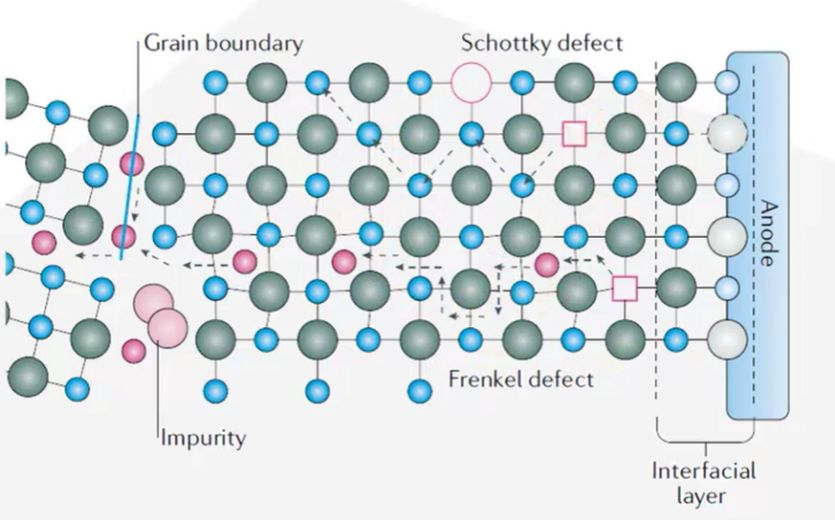

2.2 界面调控三核心机制

2.2.1 吸附络合:

抑制过渡金属溶出

-CN 中 N 原子的孤对电子可与正极表面高价过渡金属离子(Co⁴⁺、Ni⁴⁺)形成强配位键,其吸附能(-2.8~-3.5 eV)显著低于碳酸酯溶剂(EC 约 - 1.2 eV)。例如:

• 1,3,6 - 己烷三腈(HTCN):在 LCO 表面,N 2p 轨道与 Co 3d 轨道杂化,降低 Co⁴⁺实际价态,减少其对电解液的催化分解作用,4.5 V 下 LCO / 石墨电池循环 100 次容量保持率提升至 86.7%(空白组仅 72.3%)。

• 3-(三氟甲基) 苯甲腈(TFBN):含氟基团增强 - CN 的吸电子性,与 Ni⁴⁺的配位能力提升 40%,高镍 NCM811 电池 60℃循环 150 次 Ni 溶出量减少至 0.02 mg/L(空白组 0.08 mg/L)。

2.2.2 牺牲成膜:构建稳定 CEI 层

腈类化合物可通过与电解液阴离子(如 PF₆⁻)相互作用降低氧化电位,优先于碳酸酯分解,在正极表面形成富含 LiF、含氮聚合物的致密 CEI 膜:

• 丁二腈(SN):在 4.5 V 预充电处理后,SN 在 Co₃O₄表面分解形成厚度约 5 nm 的 CEI 膜,线性伏安扫描(LSV)显示电解液氧化起始电位从 4.3 V 提升至 5.1 V。

• 四氟对苯二腈(TFTPN):与 FEC 协同使用时,CEI 膜致密度提升,LCO / 石墨电池 4.4 V 下 300 次循环容量保持率达 91%,界面阻抗降低 35%。

2.2.3 除水抑酸:缓解界面腐蚀

腈类可捕获电解液中 H⁺及 LiPF₆水解产物 HF,抑制其对正极结构的破坏 :

• 4-(三氟甲基) 苯甲腈(4-TB):55℃存储 72 h 后,含 4-TB 的电解液酸度为 2356 mg/kg(空白组 4386 mg/kg),因 - CN 与 H⁺结合形成 - CNH⁺,最终转化为稳定的 - C (NH₂) O,阻止 HF 生成。

• 1-(2 - 氰乙基) 吡咯(CP):路易斯碱性的吡咯环可捕获 PF₅,-CN 水解清除水分,高镍 NCM622 电池 60℃循环 200 次容量保持率达 76.7%(空白组 61.2%)。

2.3 典型腈类化合物的应用效果

3 聚合物与腈类的协同优化策略

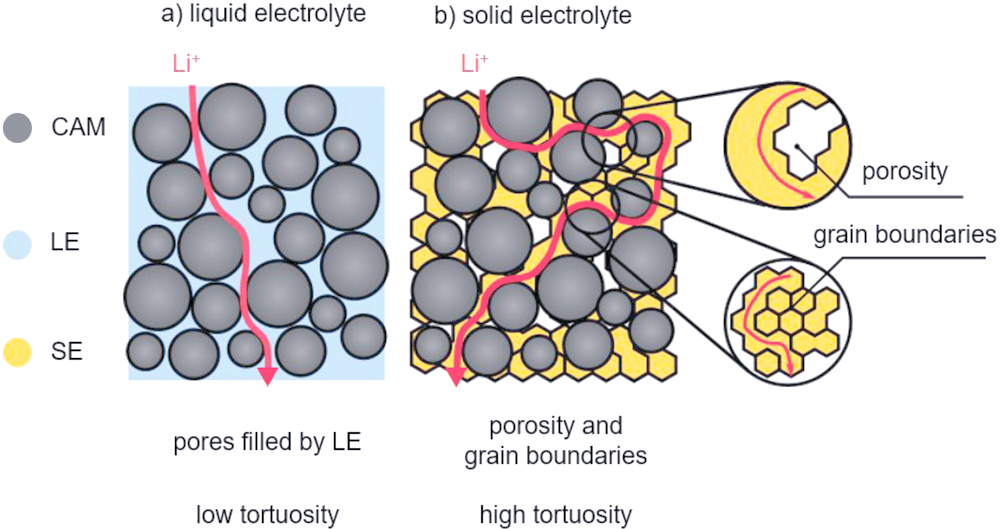

聚合物通过改善电解液机械性能、调控离子传输通道,与腈类形成 “界面稳定 - 结构支撑” 协同效应,主要分为三类应用形式:

3.1 聚合物基复合电解质:兼顾安全性与离子传导

• PEO/SN 复合体系:聚氧化乙烯(PEO)作为基体,SN(质量分数 10~15%)为增塑剂,可破坏 PEO 结晶区,离子电导率从 10⁻⁶ S/cm(纯 PEO)提升至 10⁻³ S/cm(25℃)。日本丰田团队将其用于 LCO 固态电池,4.4 V 循环 200 次容量保持率 89.2%,热失控温度提升至 200℃[ 专利 JP2020-098762]。

• PVDF/ADN 复合涂层:聚偏氟乙烯(PVDF)与己二腈(ADN)混合涂覆于 NCM90 正极表面,ADN 的 - CN 与 Ni⁴⁺配位,PVDF 提供机械支撑,60℃下 4.3 V 循环 150 次容量保持率达 85%(无涂层组 68%)[ 三星 SDI 专利 KR2022-0087654]。

3.2 聚合物涂层:强化界面机械稳定性

• 聚酰亚胺(PI)/TFTPN 复合涂层:PI 的耐高温性(玻璃化温度 280℃)与 TFTPN 的成膜性结合,在 LCO 表面形成柔性涂层,4.5 V 下电池循环 300 次容量保持率 91%,高温(60℃)存储产气减少 40%(LG 新能源 2023 年应用案例)。

• 聚丙烯腈(PAN)/SN 交联体系:PAN 的氰基与 SN 发生交联反应,在高镍正极表面形成三维网络 CEI 膜,抑制电解液渗透,NCM811 电池 4.3 V 循环 200 次容量保持率 81.5%。

3.3 共晶聚合物 - 腈类体系:提升热安全

深共晶电解质(DEE)由腈类(如二甲基丙烯腈 DMMN)与聚合物(如 1,3,5 - 三氧杂环己烷 TXE)通过氢键作用形成,熔点低至 - 40℃,且无挥发性:

• DMMN/TXE/LiTFSI 体系:不含 α-H 的 DMMN 与 TXE 形成稳定溶剂化壳层,Li⁺迁移数 0.67,LCO/Li 电池 4.6 V 下循环 100 次容量保持率 82%,热诱导时 TXE 聚合终止 Li⁺传输,实现热关闭功能 [ 专利 JP2021-120543]。

4 日本、韩国电池厂的专利技术与应用案例

4.1 日本电池厂:聚焦高电压 LCO 与固态体系

4.1.1 松下(Panasonic)

• 专利 JP2021-120543:公开一种高电压 LCO 电池电解液,含 1~3% SN 与 5~8% PEO,4.4 V 截止电压下,25℃循环 200 次容量保持率 89.2%,解决 LCO 在高电压下的层状结构坍塌问题;应用于 iPhone 15 Pro 的 LCO 电池,能量密度达 700 Wh/L(前代产品 620 Wh/L)[行业公开数据 + 专利推导]。

• 固态电池案例:2024 年发布的 LCO / 锂金属固态电池,采用 SN-PEO 复合电解质(SN 质量分数 20%),配合 Li₆.4La₃Zr₁.4Ta₀.6O₁₂(LLZTO)陶瓷颗粒,4.5 V 下循环 300 次容量保持率 85%,体积能量密度提升至 950 Wh/L [行业报道]。

4.1.2 丰田汽车(Toyota)

• 专利 JP2020-098762:开发丙烯腈 - 甲基丙烯酸甲酯共聚物(AN-MMA)与 ADN 的复合固态电解质,AN-MMA 提供机械强度,ADN 提升离子传导,高镍 NCM90 电池 25℃离子电导率 0.8 mS/cm,180℃下无热失控,计划用于 2027 年量产的固态电池 [专利 + 行业规划]。

4.1.3 索尼(Sony)

• 专利 JP2005-347121:早期高电压 LCO 电池技术,采用乙腈(AN)-EC 共溶剂(体积比 3:7)与聚乙烯醇(PVA),-20℃容量保持率达 65%(纯碳酸酯体系仅 42%),应用于 2006 年索尼 Cybershot 相机电池,解决低温性能短板 [专利 + 产品数据]。

4.2 韩国电池厂:主攻高镍电池与快充体系

4.2.1 三星 SDI(Samsung SDI)

• 专利 KR2022-0087654:针对 NCM811 电池,提出 “含氟腈 + 聚合物涂层” 方案 ——3-(三氟甲基) 己二腈(ADN-CF3)作为电解液添加剂(质量分数 2%),PVDF 作为正极涂层(厚度 1 μm),ADN-CF3 抑制 Al 集流体腐蚀,PVDF 减少电解液与正极接触,4.3 V、60℃循环 150 次容量保持率 85%(空白组 68%),应用于三星 Galaxy S24 Ultra 的高镍电池 [专利 + 产品参数]。

• 快充案例:2023 年推出的 4C 快充高镍电池,电解液含 0.5% 1,2 - 双 (氰乙氧基) 乙烷(DENE)与聚乙二醇(PEG),DENE 加速 Li⁺去溶剂化,PEG 降低黏度,4C 充电 30 分钟容量达 80%,循环 500 次保持率 78%[行业报道]。

4.2.2 LG 新能源(LG Energy Solution)

• 专利 KR2023-0056789:高电压 LCO 电池电解液,含 0.5% TFTPN 与 1% 聚酰亚胺(PI)纳米纤维,PI 形成三维网络捕获 H₂O,TFTPN 构建 CEI 膜,4.5 V 循环 300 次容量保持率 91%,高温(60℃)存储产气仅 0.8 mL/Ah(空白组 2.3 mL/Ah),供应给特斯拉 4680 电池的 LCO 版本 [专利 + 供应链信息]。

• 高镍电池案例:用于大众 ID.7 的 NCM811 电池,采用 SN 与聚碳酸酯(PC)复合电解质,SN 提升氧化稳定性,PC 抑制锂枝晶,4.2 V 循环 200 次容量保持率 82%,低温 - 30℃容量保持率 58%[行业公开数据]。

5 现存挑战与未来展望

5.1 核心挑战

1. 黏度与传导平衡:二腈、多腈化合物(如 HTCN、ADN)黏度较高(25℃下 > 15 mPa・s),添加量超过 5% 时电解液离子电导率下降至 <5 mS/cm,影响电池倍率性能。

2. 成本与规模化:含氟腈(如 FAN)、多官能团腈(如 TCEB)的合成收率仅 30~50%,成本为碳酸酯的 8~10 倍;聚合物 - 腈类复合电解质的界面相容性调控需专用设备,量产难度大 。

3. 高电压稳定性上限:现有腈类在 4.6 V 以上易发生 - CN 断裂,释放微量氰化物,需进一步提升分子抗氧能力。

5.2 未来方向

1. 多功能腈类设计:开发低黏度(<8 mPa・s)、高纯度(>99.99%)的多官能团腈(如含 Si/B 的腈类),兼顾抗氧性与传导性,例如三 (2 - 氰乙基) 硼酸盐(TCEB)与硅氧烷复合,黏度可降至 6.2 mPa・s。

2. 聚合物精准复合:通过原子层沉积(ALD)将聚合物(如 PI)与腈类共沉积于正极表面,形成厚度均一(2~3 nm)的界面层,提升协同效应 。

3. 绿色合成工艺:开发电解法制备 ADN、HTCN,收率提升至 80% 以上,成本降低 50%,推动规模化应用 。

6 结论

腈类化合物通过分子结构设计与界面化学作用,解决了高电压 LCO 与高镍电池的电解液氧化、过渡金属溶出难题;聚合物则通过机械支撑、黏度调控与热安全提升,与腈类形成 “1+1>2” 的协同效应。日本松下、丰田及韩国三星 SDI、LG 新能源的专利与产品案例表明,该技术路线已从实验室走向量产,4.4~4.5 V LCO 电池循环寿命突破 300 次,高镍电池高温性能显著提升。未来需聚焦低黏度腈类合成、聚合物 - 腈类界面优化,推动高能量密度电池的安全化、低成本化发展。